Startseite · Oper & Konzert · Pasticcio

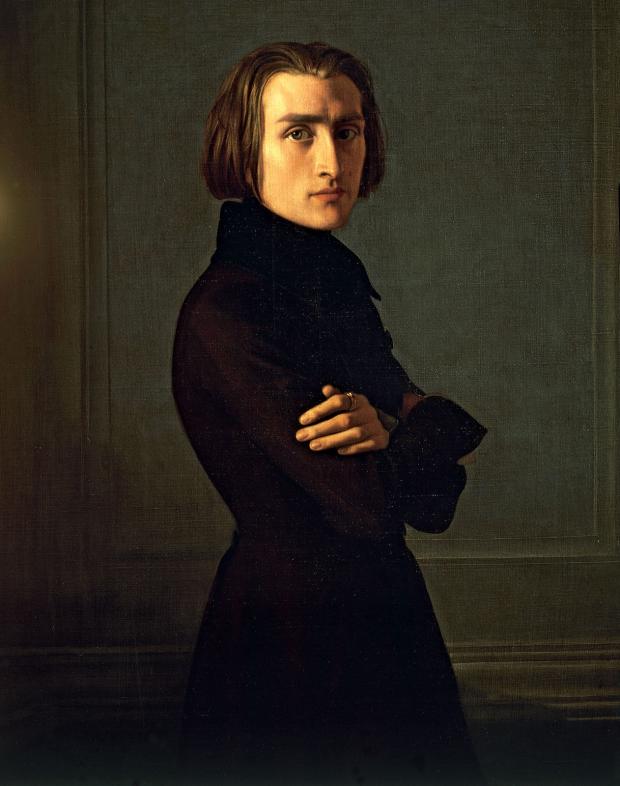

Franz Liszt im Jahr der Errichtung des Beethoven-Denkmals, 1839 - Porträt von Henri Lehmann (c) wikimedia.jpg)

Pasticcio

Grund zum Jubeln

Es gibt da eine Lithographie aus dem Jahr 1873, auf der eine der bedeutsamsten Begegnungen in der Musikgeschichte festgehalten wurde.. In einem proppevollen Wiener Salon beugt sich ein Gast mit wilder Mähne zu einem Bub herunter und umarmt ihn. Es ist Ludwig van Beethoven, der am 13. April 1823 dem elfjährigen Wundernaben Franz Liszt nach einem kleinen Konzert den Ritterschlag in Form eines Kusses auf die Stirn verliehen soll. So erzählt es die Legende und das erst 50 Jahre danach entstandene Bild eines ungarischen Lithographen. Schade nur, dass dieses Treffen niemals stattgefunden hat. Denn wie man rekonstruieren konnte, war bei besagtem Konzert von Liszt Beethoven gar nicht anwesend, sondern nur sein Neffe Carl. Aber solche kursierenden Mythen waren natürlich Futter für jenen romantischen Personen- und Geniekult, der schon früh um Liszt betrieben wurde. Dass Gottvater alias Titan Beethoven für Liszt dennoch ein künstlerischer Übervater gewesen ist, lässt sich allein an seinem berühmt gewordenen Ausspruch ablesen, mit dem er 1837 das Vorwort zu seinen Klavier-Transkriptionen der Sinfonien Beethovens einleitete: „Der Name Beethoven ist heilig in der Kunst.“

Aber auch sonst ließ Liszt keine Gelegenheit aus, dem Bonner seine Reverenz zu erweisen. So unterstützte er 1839 mit einer stolzen Summe die Errichtung des Beethoven-Denkmals auf dem Bonner Münsterplatz und arbeitete an einer neuen Beethoven-Gesamtausgabe mit. Und 1870, zu den Feierlichkeiten des 100. Geburtstags des Meisters, schrieb Liszt eine zweite Beethoven-Kantate, für die er aus der „Eroica“ und dem „Erzherzogtrio“ zitierte.

Nun liegt diese Würdigung zwar schon in gedruckter Partitur vor. Doch das Aufführungsmaterial galt bislang als verschollen. Jetzt kommt es aber im Rahmen der Thüringer Liszt-Biennale, die in diesem Jahr in Sondershausen noch bis zum 10. Juni stattfindet, zur Uraufführung jener Kantatenfassung, wie sie in Weimar am 29. Mai 1870 bejubelt worden war. Entdeckt hat das handschriftliche Orchestermaterial nämlich der Projektleiter des Landesjugendchors Christoph Caesar im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig. Und diese rekonstruierte Fassung der „Zur Säcular-Feier Beethovens“ komponierten Kantate für Soli, Chor und Orchester präsentieren nun am Finaltag der Biennale die Thüringer Landesjugendensembles .

Die erste moderne Aufführung der Originalversion dieser Kantate ist aber nicht der einzige Höhepunkt des Konzerts. Schließlich kommen zudem drei Klavierlieder von Clara Schumann in einer Bearbeitung für sechsstimmigen Chor zur Uraufführung. Bestellt wurden diese Versionen beim legendären Chordirigenten Clytus Gottwald, der mit seiner Schola Cantorum Stuttgart nicht nur eine Instanz für die avantgardistische Chormusik von Dieter Schnebel bis György Ligeti war. Auch mit seinen A-Cappella-Einrichtungen etwa von Mahler-Liedern sind dem trotz seiner 94 Jahre weiterhin umtriebigen Gottwald bereits große Repertoireklassiker gelungen.

Das könnte Sie auch interessieren

Hausbesuch

Musikfest Berlin

Kratzbürsten, mal zum Kuscheln

Der edelste Orchestersalon in Deutschland und die Berliner Philharmoniker spielen Werke von […]

zum Artikel

Festival

Kammermusikfest Sylt

Nordlichter

Nordisch inspirierte Kammermusikwerke tauchen das Eiland der Schönen und Reichen in ungewohnte und […]

zum Artikel

Pasticcio

And the winner is…

Es sind solche Archivschätze, die mit einem Schlag selbst die doch scheinbar ebenfalls […]

zum Artikel